【完全版】初心者でもできる!クリスマスローズの「育て方」と「注意点」

初心者でもできる!クリスマスローズの育て方

冬のガーデンを彩るクリスマスローズ。

お庭に欲しいけれど、育て方が分からないと枯らせてしまいそうで不安ですよね。

そんな方のために、今回こちらの記事で、初心者でも簡単に育てられるクリスマスローズの詳しい「育て方」と、覚えておきたい「注意点」についてお話したいと思います。

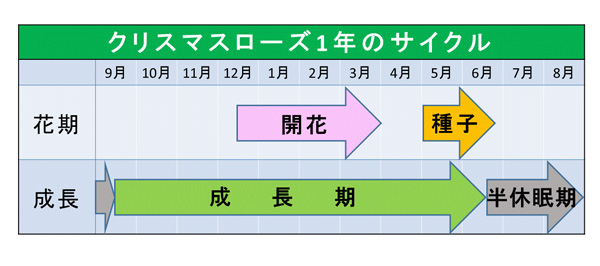

クリスマスローズの1年のサイクルは秋からスタートします。

関東基準では、秋のお彼岸を過ぎたあたりから、少しずつクリスマスローズの新芽が動き始めます。

朝晩涼しくなってきたら、クリスマスローズシーズンの始まりといえるでしょう。

この記事は、お忙しい方のために

目次の見出しを追うだけでも内容を簡単に理解できるようにしています。

詳しく知りたい方は、このまま読み進めていただくか、気になる小見出しをクリックしてみてください。

(ライター:グリーンアドバイザー兼クリスマスローズ専門家 山田)

目次

クリスマスローズの1年のサイクル

まず、クリスマスローズの生態を知るうえで、クリスマスローズの1年の流れを見てみましょう。

秋になり新芽が上がってくると、本格的なクリスマスローズのシーズンがはじまります。

それと同時に、苗の販売も9月下旬頃から始まります。

開花は、店頭に並ぶのは12月から、一般家庭のお庭では1月~2月頃から咲き始めます。3月が過ぎれば花は終わり色褪せてきます。

4月頃には苗の販売も終了します。(一年中販売されていないので注意が必要です。)

種子が取れるのは5月の連休あたりからで、種採りが終われば、クリスマスローズは次第に夏眠に入り、次のシーズンを待ちます。

クリスマスローズは宿根草ですので、1年のサイクルを知ると育て方の目安にもなり、簡単に育てることができますよ。

クリスマスローズの育て方①:植え付け

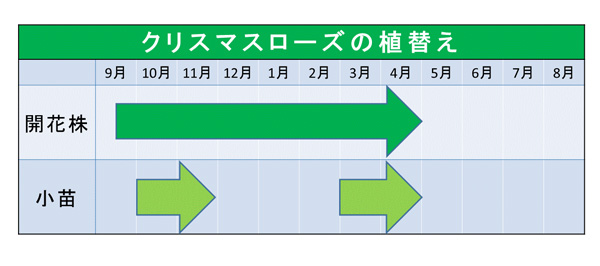

クリスマスローズの育て方でまず気になるのは、植え付け(植え替え)時期ではないでしょうか。

植え付け時期は、10月から4月までの間はいつもで可能です。厳密には、秋のお彼岸を過ぎたあたりから始めることができ、関東以西の場合、春先まで植え付けは可能です。

寒冷地や寒地(東北地方や山間部や豪雪地帯)などは極端に寒い時期を避けて植えつけるようにします。

春に購入した苗を植え付ける場合は、ゴールデンウィークあたりから夏日になり始めますので、4月前半に植替えを終わらせると安心です。

クリスマスローズを庭植えにする

クリスマスローズを庭に植え付ける場合は、落葉樹の下など、半日陰の場所をよく耕し、水はけのよいように、腐葉土や軽石をすき込み、少し高畝(うね)にして植え付けるとよいでしょう。

地植えにすれば、特に植え替えは必要ないので簡単です。毎年10月になったら株元に、置き肥を与えるとその年の花付きがよくなります。

クリスマスローズを鉢植えにする

まず、鉢植え用の用土を準備します。

赤玉土7:腐葉土3の割合でブレンドし、そこに水はけの良くなるように、軽石や鹿沼石、ゼオライトなどを混ぜてもよいでしょう。元肥として遅効性の粒状肥料を混ぜます。

市販の「花と野菜の培養土」に軽石をプラスするのも簡単でおすすめですよ。水はけの良いように工夫しましょう。

※お好みで、馬糞堆肥、もみ殻くん炭、ヤシ殻チップ、牡蠣殻、カニ殻、微生物資材などをブレンドする方もいらっしゃいますが、まずは基本の用土で育ててみてから、自宅の栽培環境に足りない部分を補うブレンドを考えましょう。

鉢植えのクリスマスローズを植え替える方法

鉢植えにしたクリスマスローズは、その成長とともに鉢も大きなものへと植え替えてあげる必要があります。

植え替えは、夜間温度が下がる9月中旬~10月頃から始めることができます。

夏の間に鉢に生えた雑草や苔などを落としてきれいにしたり、用土や元肥を新しくして新芽の季節をスタートするという目的で、秋に植え替えるのがよいでしょう。

植え替える鉢の大きさは、春に発芽した苗は、秋に直径10.5cmポットに、2年苗は、直径12cm~13.5cmポットに、開花株は、直径15cm~18cmポット、大株は、直径21cm~30㎝ポットを目安にします。

▼小苗や調子のよくない大株の植え替えは…

今年発芽したばかりの小苗や、大株でも少し体調を崩しているものなどは、9月はまだ暑い日があるので10月涼しくなってから植え替えたほうが簡単に育ちます。

また、弱った株は根が弱いので、暑い時期のみならず、真冬の植替えも避けたほうが無難でしょう。鉢内が凍って根が切れることがあります。

クリスマスローズの育て方②:水やり

庭植えのクリスマスローズの水やり

クリスマスローズは、やや肉厚の葉っぱなので、普通の草花ほどマメな水やりは必要ではありません。地植えであれば、雨水のみで生きていけますので、日照りの時以外は特にやる必要がなく、簡単に育てられますよ。多少の乾燥には強いですが、あまりにも乾燥させすぎてグッタリすることが続くと体力が奪われ病気になりやすくなります。

鉢植えのクリスマスローズの水やり

鉢植えの場合は、週に2~3回水やりをします。降雨があれば基本的に水やりはしなくてよいでしょう。しかし、春と秋、風が強い時、日照りの時など、乾燥しやすいときには毎日与えることもあります。

鉢の種類によって、乾きが早い鉢(素焼き鉢など)と、なかなか乾かない鉢(塗り鉢や鉢穴がないか小さいもの)がありますので、慣れるまでは毎日様子を見て加減しましょう。

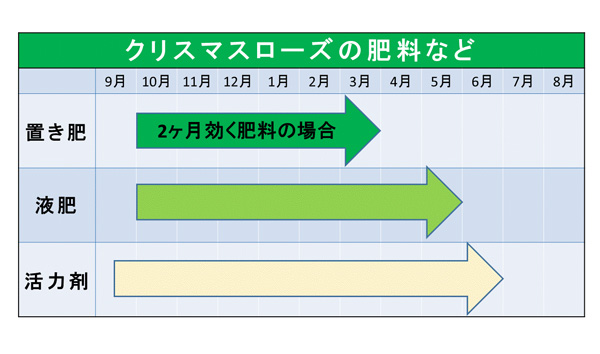

クリスマスローズの育て方③:肥料など

クリスマスローズは、肥料はさほど必要としませんが、花付きをよくしたり、株立ちを立派にしたり、豪華に見せたい場合は、少量与えるとよいでしょう。

肥料は、初心者の方であれば、プロミッククリスマスローズ用であれば間違いありません。

4号鉢2錠、5~6号鉢3錠、7~10号鉢4錠、庭植え3錠を与えるようにします。

肥料を与える場合には、植え付け時に少量の元肥(市販の培養土に含まれている場合は必要ありません)と、植え付けて2週間後くらいに、有機肥料や緩効性肥料の置き肥を与えます。秋から春の成長期には、時々液肥や活力剤を与えるのも効果的です。

肥料を与えるときの注意点

ここで重要なのは、肥料を与えてもよい時期は「秋から春まで」で、休眠期の6月下旬から9月の上旬までは肥料を与えないということです。もし花後のお礼肥を与える場合は、およそ2ヶ月効く遅効性肥料だった場合、遅くとも3月までに施肥し、5月の夏日になる前には肥料が切れるように気を付けましょう。

また、明らかに弱っている場合、肥料を与えると逆効果になりますのでやらないよう注意しましょう。

クリスマスローズの育て方④:病気

クリスマスローズは比較的病害虫に強い植物ですが、日本の高温多湿がやや苦手です。通気性が悪かったり、加湿になったり、ウイルスに罹患すると病気になったり、ひどいときには枯れてしまうこともあります。

こちらでは代表的な病気と対処方法をご案内します。

春先や秋口の「ベト病」・「灰色カビ病」について

春先や秋口に多いのが「ベト病」や「灰色カビ病」です。「ベト病」は、最初、葉がブロンズ色に変色し、次第に葉裏にカビの胞子をびっしりと付けます。一旦、なるとなかなか治りませんので銅剤などの専門の農薬で根気よく治療しましょう。

「灰色カビ病」は、株元が蒸れて黒カビが毛羽立ったようにつき、酷くなると茎を倒しますが、早めに市販の殺菌剤を散布すれば、ほとんどが助かります。

夏の暑い時期には「軟腐病」や「根腐れ」に注意

※画像は根腐れしたクリスマスローズの根

夏の暑い時期には「軟腐病」や「根腐れ」に注意しましょう。小苗の時には「立ち枯れ病」になることもあるそうですが滅多に見ることはありません。

また、夏の半休眠期に葉が茶色く枯れ上がることがありますが、これは「落葉」であり、病気ではありません。秋になれば、きれいな新葉が顔を出しますのでご安心下さいね。

不治の病「ブラックデス(黒死病)」

一番厄介なのは、ウイルス病の「ブラックデス」です。ウイルスは「葉の汁を吸う虫の口」や「剪定ハサミ」を介して罹患します。「ブラックデス」は薬を使っても治ることのない不治の病なので、残念ながら見つけ次第そのクリスマスローズは廃棄処分となります。ブラックデスにかからないよう、アブラムシなどを見かけたら殺虫してください。また、クリスマスローズを切る前にハサミのウイルス除去液で消毒をすると安心です。

クリスマスローズの育て方⑤:注意点(3点)

クリスマスローズを育てるうえで守ってほしい注意点を3つ説明します。クリスマスローズは比較的病害虫にも強く、ほったらかしでもちゃんと咲いてくれる植物なので、3つの注意点さえ守れば、育て方は簡単です。初心者でもきれいな花を咲かせることができますよ。

注意点その①:西日が当たらない場所で育てること

クリスマスローズは地中海性気候の植物なので、日本の高温多湿は少し苦手です。水はけと風通しがよい場所で育てましょう。

クリスマスローズの育て方は「完全日陰でないとならない」と勘違いされている方もいらっしゃるかもしれませんが、光合成をして、花付きをよくするためには日光も必要です。

具体的には、午前中は日が当たり、午後2時以降は日陰になるような、なるべく涼しい風通しの良い環境に置くと簡単に育てられますよ。

原生地では、明るい林や野原の中に自生しています。庭植えの場合は、落葉樹の下で、夏は木陰でチラチラと木漏れ日が当たり、秋~春は落葉した枝越しに日光が燦々と降り注ぐような環境が望ましいです。

注意点その②:室内に取り込まないこと(鉢植えの場合)

かわいがっているクリスマスローズが、冬の寒風にさらされていると「可哀想」と思って室内に取り込んでしまう人がいます。

しかし、クリスマスローズは一旦寒さに当たらないと花は咲きません。心を鬼にして、しっかり寒さに当ててあげましょう。屋外で育てれば、簡単に咲かせることができます。

クリスマスローズは、沖縄では育てることはできても「開花はしない」といわれているのは、冬の寒さが足りないためです。

クリスマスローズに限らず、春が来る前に冬の寒さを経験することが開花のスイッチになっている植物は、チューリップや水仙など、他にも沢山存在するんですよ。これを専門用語で「春化」といいます。覚えておくとよいでしょう。

注意点その③:夏に植え替えたり肥料を与えたりしないこと

クリスマスローズは先にも話した通り、日本の夏が苦手です。園芸交配種は葉先が少し枯れたように汚くなり、原種に近いクリスマスローズだと完全に落葉し、地上部がなくなるものもあります。そのような姿になりながら、夏は半休眠状態になり、涼しくなる秋までじっと耐えています。

この夏期の間に、動かしたり、株分けしたり、肥料を与えたりすると、急速に弱って枯れてしまう場合があります。

クリスマスローズの育て方で重要なのは、秋のお彼岸頃になるまでは、絶対にいじらないこと。涼しい日陰で静かに休ませてあげてくださいね。ただし、水やりだけは忘れないようにしましょう。

クリスマスローズの育て方Q&A

クリスマスローズを育てている方からの、よくある質問をまとめてみました。「古葉切り」「種まき」「株分け」「冬のしおれ」「花色の変化」です。知っていれば、慌てることなく対処することができます。ぜひ育て方の参考にしてくださいね。

Q1.クリスマスローズの葉っぱは、いつ切ったらよいですか?(古葉切りについて)

A1.クリスマスローズの古葉切りを行った方が良い理由として、見た目の問題のほかに、古葉が秋の新葉や蕾を傷つけないようにするため、冬に株元に日光を取り込むためなどがあります。

古葉切りは、関東基準で11月~12月に行います。株元に花芽が上がってくると、そこに日が当たるように古葉は自然と垂れ下がってきます。新しく出てきた葉を残して、株元の花芽を傷つけないよう、注意しながら茶色くなった葉を株元2cmほどのところでばっさり切り落としてください。その時、ハサミをウイルス除去液に浸けると病気が移らず、なお安心です。

ただし、寒冷地などではそもそも開花が遅く、蕾の霜よけのために1月まで古葉を残したほうが良い場合もあります。

あまりにも汚かったり、大きすぎて邪魔だったり、混み合って蒸れが心配であれば、どの季節に切ってもよいのですが、すべて切ってしまうと光合成ができず、花芽が付きにくくなるのでなるべく葉は残すようにしましょう。サマーカットと言って夏場に込み合った部分を少しカットする人も中にはいますが、暑いときにやると病気の感染が心配ですので、古葉を切るのは、なるべく涼しくなってからのほうがおすすめです。

Q2.クリスマスローズの種まきはいつですか?

A2.クリスマスローズの種は、ゴールデンウィークの頃から、さやが弾けて採れ始めます。種子のまき方は大きく分けて2つあります。採種してすぐにまく「採りまき」と、10月まで保管してからまく「秋まき」とがあります。クリスマスローズの種子は、夏の暑さと冬の寒さ、両方を経験しないと発芽しませんので、なるべくエアコンのない環境で管理します。翌年1月~3月の間にかわいい双葉が発芽しますよ。

特殊な原種の種子だと、まいてから発芽までおよそ2年かかる場合もあります。気長に待ちましょう。(更に「早期発芽」というマニアックな方法もありますが、またの機会にお伝えできたらと思います)

Q3.株分けの簡単なやり方を教えてください

A3.株分けは、なるべく7号(21cm)鉢以上の大株で行います。芽と芽の間、例えば前年の花芽の跡はもう咲きませんので、そこをナイフやハサミなどで切り分けます。十分な根っこの量に、最低でも葉芽を2~3芽つけてください。細かく切り分けすぎると弱って枯れてしまうので注意しましょう。植え付け時に、メネデールなどの活力剤に漬けこんでから植えるのもおすすめですよ。

株分けは、植替え同様、秋から春までならいつでも可能ですが、株分けをすると株を弱らせます。春遅いと暑くなる日があるので、なるべく3月上旬までに終わらせるようにしましょう。

Q4.冬の早朝、花が凍ってぐったりしています

A4.朝起きて見ると自慢のクリスマスローズがぐったりしていて、びっくりすることがありますよね。でも安心してください。日が昇り暖かくなればピーンと元に戻ります。これはクリスマスローズの特性で、真冬の寒さで凍ってしまっても、降雪などの重さで花茎が折れてしまわないように、自らぐったりさせて、日が昇って暖かくなるまでやり過ごします。

そのメカニズムは、生体内の糖分にあります。糖分の多いジャムを凍らせても固まらないように、糖分は凍っても固くならない性質があります。クリスマスローズは冬になると自らの体内に糖を増やして、わざと、ぐったりさせて折れないようにしているのです。ダイコンなど「冬の野菜は甘い」ことをご存じかと思いますが、それも同じメカニズムで糖を増やしているんですよ。

Q5.近くに植えるとそのうち花が同化して同じになるの?

A5.実際にお客様からあった質問です。赤いクリスマスローズの隣に白いクリスマスローズを植えたからといって、赤い花が白く変化するわけではありません。たまたま、育てているうちに、種がこぼれて成長し、気付かないうちに元の親株が枯れて、新しく生えてきた株から花が咲いたときに「色が変わってしまった」と勘違いされたのだと思います。

ただし、買ってきた時は優しいピンクだったのに、翌年にスポット(点々)が入った濃いピンクになってしまった、というような例はよくあります。初開花だったり、農家のハウス栽培で加温されたりすると、本来の花色より色が薄くなるためです。成長し株が充実して、屋外の寒さに当たると本来の色があらわれます。

クリスマスローズの育て方まとめ

クリスマスローズの育て方と注意点を、関東の気候を想定して解説いたしました。クリスマスローズの育て方のセオリーは、①西日の当たらない「半日陰」で育てること、②一年中風通しの良い「屋外」で育てること、③夏の「休眠期にいじらない」こと、この3点を守れば、どなたでも簡単に育てることができますよ。真冬のガーデンを彩るおしゃれなクリスマスローズに、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

関連記事

この記事のライター

クリスマスローズ専門店「冥王堂」店長。 家庭園芸普及協会グリーンアドバイザー。「クリスマスローズの世界展」にて特別賞・ミヨシ賞の受賞実績あり。ウェブサイトにて植物図鑑の執筆のほか、YouTubeチャンネルで園芸講師も担当。NHK出版など園芸専門誌にも多数取材協力を行う。現在は社会貢献のために行政の里親認定を受け、虐待保護児童の社会的養育にも注力する。