目隠しでお庭は変わる!ウッドフェンス計画のポイント

お庭の目隠しは外構計画の大切なポイント

気持ちの良い天気の日は、窓やカーテンを開けて外の空気や光を感じながらリラックスして過ごしたくなります。庭でのんびりするのも気持ちが良いですね。ですが、立地によっては大きな道路に面していたり、お隣やお向かいの窓や玄関が見えていたり、思いっきり窓やカーテンが開けづらい環境も多いかと思います。そんな場合は、庭に目隠しを取り入れることで、室内でも庭でもより快適にリラックスできるようになります。庭の目隠しは思った以上にQOLを向上させてくれるものです。目隠しがあると圧迫感が出てしまうかも、庭が狭く見えるかも、と気にされる方もいらっしゃいますが、全く心配いりません。設計で気にすべきポイントを押さえれば、思い通りの目隠しが作れます。自由なデザインと自然な雰囲気で目隠しの中で最も人気のあるウッドフェンスの設計ポイントをご紹介します。ぜひ参考にされてください。

この記事は、お忙しい方のために

目次の見出しを追うだけでも内容を理解できるようにしています。

詳しく知りたい方は、このまま読み進めていただくか

気になる小見出しをクリックしてみてください。

目次

ウッドフェンス計画ポイント①材料

ハードウッド

輸入木材でアイアンウッドとも呼ばれています。成長が遅い広葉樹の木材で、その名のとおり、とても硬くて重い、腐りにくい木材です。

<メリット>

天然木ならではの風合いと、耐久性を兼ね備えた素材です。屋外でも無塗装で使用できます。そのため塗装の塗りなおしも無く、ローメンテナンスで長く使える木材です。

<デメリット>

材料代が高く、硬さゆえ施工にも手間がかかり、施工費も高くなります。また天然のものなので、経年により色が変化していきます。施工してすぐは美しい赤みがかった茶色ですが、雨や紫外線の影響のある場所では1年ほどでシルバーグレーに変化します。この状態で塗装をしても、地の色が濃く、色がキレイに出ないため、シルバーグレーの状態で使っていくこととなります。シルバーグレーになったハードウッドは趣があり、人によっては全くデメリットにはなりませんが、経年変化を好まない方にはデメリットとなります。

ソフトウッド

成長が早い針葉樹の木材で、柔らかく加工しやすい木材です。建材などで一般的に使われるのはこちらの木材です。

<メリット>

ハードウッドに比べて価格が安く、手に入りやすいです。柔らかいため施工もしやすく、DIYで扱うこともできます。また、もとの木の色が白っぽいため、塗装によって、好みの色のフェンスが作れます

<デメリット>。

紫外線や雨が当たるところだと劣化が大きいため、無塗装で使うことはできません。そのため、1~2年に一度塗装をしなおす必要があります。塗装をしてもハードウッドほど長く使うことはできません。環境にもよりますが、メンテナンスをきちんとしていても10年前後で交換する時期となるはずです。ただ10年経つ頃には、家族の状況や庭の使い方も変わっているので、フェンスを見直す良いタイミングかもしれません。

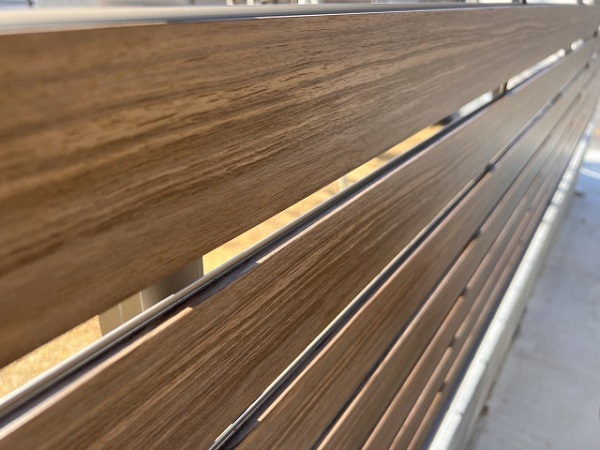

人工木(樹脂、アルミラッピング)

見た目を木材に似せて作った材料で、樹脂製のものやアルミに木目調のラッピングをしたものなどがあります。

<メリット>

メンテナンスいらずで、経年変化や腐る心配がありません。様々な色の商品があり、建物や庭の雰囲気に合わせてコーディネートが楽しめます。

<デメリット>

商品にもよりますが、価格は高め。最近の人工木は様々な工夫により見た目が向上していますが、それでもやはり本物と比べると風合いが劣ります。本物の木材に比べて熱を吸収しやすいので、夏は高温になります。

ウッドフェンス計画ポイント②板の張り方

縦張り

すっきりとした印象になります。和風のお庭では縦張りを使うことが多いです。正面から見たときは横張りに比べると中が見えやすいのですが、斜めから見ると板が重なりあって、目隠し効果が高くなります。板の上部をカットして、曲線をつくったり、板の長さを変えて高さが不揃いなウッドフェンスにしたり、縦張りだからこそできるデザインもあります。また、足がひっかけにくいため侵入しづらく防犯上のメリットがあります。

横張り

一般的にウッドフェンスといえば横張りを思い浮かべるのではないでしょうか。どんな雰囲気にも合うので、迷ったら横張りを選べば失敗はありません。横方向へ広がりを感じさせるので、空間を広く感じさせてくれます。人は視界を縦に遮られるよりも、横に遮られた方が中の様子がわかりにくくなります。そのため、横張りの方が目隠しの効果が高くなります。

互い違い

横張りでも縦張りでも使えるアレンジとして、板を表と裏で互い違いに張る方法があります。ウッドフェンスの存在感が増すので、すっきりシンプル!という感じではないですが、独特の風情があります。板の間が一方向から張るよりも広くなるため、風を取り入れたい場合に特におすすめです。ウッドフェンスに奥行きがあるので、角度によって板と板が重なるため目隠し効果が高いです。

ウッドフェンス計画ポイント③高さ

道路からの視線に対して目隠しが欲しい場合、道路に人が立った時の高さを意識しましょう。敷地が道路と同じ高さの場合は1800mm程度のフェンスにする必要がありますが、敷地が300mm道路よりも上がっていれば、1500mmでも十分な目隠しになります。家の中から見ながら、十分な高さを考えましょう。隣家の窓が気になるという場合は、対象が高い位置にある場合が多いので、フェンスだけでは目隠しが難しいです。その場合は植栽と組み合わせた目隠しにするのがおすすめです。

ウッドフェンス計画ポイント④隙間

板と板の間

目隠しとしてのウッドフェンスなら、板と板の間は10mm~30mmで検討しましょう。10mmの隙間はかなりしっかりと目隠し効果を感じるはずです。通行する人が多い道路に面していて、特に視線が気になる場合は10mmがおすすめです。

30mmも空いていると広すぎて目隠し効果が低いのでは?と思われることも多いですが、意外と30mm空いていてもフェンスの奥は見えません。もちろん意図的に中を覗き込めば見えますが、ぱっと見ただけではあまり中の様子はわからないものです。完全に外からの視線を遮ってしまうと、侵入者にとって都合の良い状況となり防犯上のデメリットとなるので、30mmぐらいだと少し中の気配がわかるちょうど良い隙間とも言えます。隙間が広ければ広いほど、通風や採光は良くなるので、あまり通行する人が多くない場所でしたら30mmぐらいの幅でも問題無いでしょう。

地面との間

フェンスの足元までびっしり板を張る必要はありません。板が多ければ多いほど材料代も増えますし、施工手間もかかります。防犯面でも、中の様子がわからなすぎるのは問題です。目隠しとしての機能は足元まで必要無いはずですので、フェンス一番下の板は地面との間を150mm~300mm程度空けることをおすすめします。足元に草花や低木を植えると、外に対して閉鎖的ではない良い印象になります。

ウッドフェンス計画ポイント⑤笠木の有無

笠木とは、フェンスの一番上の板に地面と水平に取り付ける板のことです。柱の切断面をカバーして保護する役割があります。そのため、柱が木製でない場合は必ずしもつける必要は無いです。笠木があることで、しっかりと安定して落ち着いた見た目になるので、見栄えを良くするためにつけても良いでしょう。笠木の無いウッドフェンスはすっきりとしてモダンな印象となります。笠木をつけてもすっきりとしたデザインにしたい場合は、笠木の厚さを厚すぎない20mm程度のものにすると良いです。厚い笠木はどっしりとした安定感が魅力ですが、モダンなイメージからは離れてしまいます。また、笠木と一番上の板との間をくっつけずに隙間を空けることで、全体的に軽やかな印象にすることもできます。どんなイメージにしたいかで、笠木の有無やデザインを設計しましょう。

まとめ

ウッドフェンスは家の外からもよく見えるものなので、なるべく印象良く、かつ機能的にしたいものです。設計ポイントを押さえれば、イメージ通りのウッドフェンスが出来上がるはずです。素敵なウッドフェンスで快適な暮らしを手に入れましょう!

この記事のライター

エノコロ庭園設計室(https://www.enokoro-teien.com)にて静岡県を中心に、野草や自然素材を用いた造園設計施工を行っています。

樹木医、一級造園施工管理技士。